ayx爱游戏官方下载:学术随笔|“缩时”时代:中国民间艺术生产中的时间效率与技艺慢工矛盾

ayx爱游戏全站app:

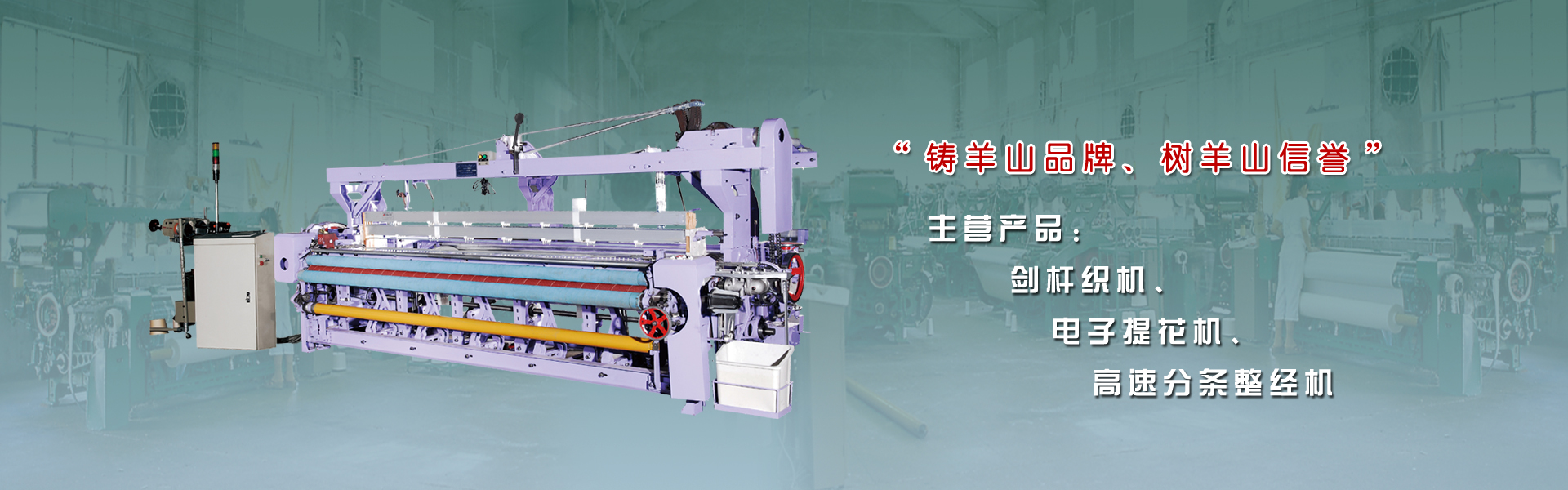

在中国传统的农耕文明时期,时光曾经慢如静流,人们顺天时、合地气,在春播种、夏耕耘、秋收获、冬储存的农忙时节,依时进行生产劳作,在农忙之余举行敬神、祭祖、祈福等仪式和传统节日、庆典活动。这一时期,人们在农时务农,农闲从艺,忙时有序,闲时有趣,按照自然的运行节律进行农耕劳作、制定岁时历法,依照时令节气来安排日常生产生活事务。自进入工业社会以来,机械化大生产代替人的手工劳动,带来机械技术的第一次革新;各种新的运输工具、新的传输手段的发明与创制,牛马拉车的传统农耕方式被以内燃机为驱动的工业生产方式替代(如图《重读授时图系列》)。在以加快运输、传播速率与提升生产效率为目标导向的技术的革新过程中,计时工具的极高精准度与时间计量的标准化,使得人们以小时、分钟作为单位的钟表时间(clock time)作为对上班时间和休息时间的划分。随后20世纪中叶出现的具备跨时代意义的电子计算机的问世,直至20世纪90年代全球互联网信息高速公路的建成与使用,我们在短短多半个世纪就经历了从数字信息时代,到AI时代的飞速越迁,数字技术的空前繁荣,各类先进的媒介工具、通讯手段把时间从小时、分钟精确切分到秒、毫秒、微秒,而我们可感知到的时间却越来越短促,越来越急迫。

作为人类存在的基本形式,时间是人类生命展开的尺度,然而,在今天,这个生命展开的时间过程被急剧压缩了。由此可见,技术带来时间性的压缩,将我们置于这样一个“缩时”的生活世界中,已成为不争的事实,这也是人们必须面对的现实。

在全球化与现代化进程中,经济稳步的增长、文化多元和技术革新成为现代社会进步的指认,追求效率、加快速度是我们这个时代十分重要的形而上学预设。然而,加速革新的技术推动着生产速率的提升,把我们直接扔到现代性的后果的洪流中,在这一洪流中,技术将经济意义凌驾于其他意义之上,并扼杀了传统的价值基础。我们真切感受到,技术包裹下那巨大的 “金属身体”里隐藏着魔鬼,成为束缚我们的囚笼,一个世纪前,马克思在《资本论》中描述19世纪的工人面对蒸汽机的恐慌以及遭受资本逻辑掌控的焦虑不安,与我们当下的感受竟出奇的相似。

资本增值与技术变革的深层交织,将我们拉入一个残酷的竞争社会,好似无休止的复制、创造、生产就能获得时间的充裕和人生的发展。然而悖谬之处在于,人们未从科学技术的发展中获得幸福之感,反倒深受技术变革带来效率、优化和竞争弊窦丛生之苦。正如马克思指出的:“机器本身是缩短劳动时间的,但资本主义应用机器却延长工作日。”资本主义使用机器的目的是提升生产效率、实现资本增值和利益的最大化,机器对个体的劳动时间具有强大的操控性,相应地,人必须接受机器带来的时间控制。[2]由此可见,资本主义社会的竞争首先表现为一种时间的竞争,要一直更新、提高技术的生产速率,从而获得时间优势。时间通过劳动生产成为价值,在资本主义市场中转变为时间资本,富兰克林所说的“时间就是金钱”被当作一种普遍的价值真理。显然,工业革命引发现代标准工时的出现,不仅使得人对时间的感知变得更为精确,而且经由效率产生了一种前所未有的庞大权力,将包括时间在内的一切,变成为一种可计量、测算的生产工具。“这一趋势决定着人类生命中没有哪一秒将会通过脱离工具理性和详细算计的经济循环而被浪费掉。”[3]这意味着,象征着人类生存技能优化的工具理性本身反倒成为束缚我们的铁笼,无论是个体的劳动实践还是集体的生产活动均需要服从于技术的效率本质及其对时间的测算与掌控,受到经济价值的绞杀。

一切技术的创新和变革,本身都是为了提升时间效率,这是人类文明发展过程中所遵循的潜在法则,以高效取代低效,亦是人类推动着技术进行持续变革的追求和目的所在。在大数据、人工智能、云计算等数字技术的一直更新迭代引发变革的今天,技术已然展现出在提升时间效率方面的巨大潜力,我们的日常生活的确因技术变得更加自由与便捷,我们对时间和效率的追求也在日益提升。“现代技术是对于效率极其推崇的一种思维逻辑,效率本来是一个手段的范畴,由于极度推崇,导致手段本身成就了目的。而时间机器的出现,这本身就导致了一个时间逻辑的展开。”[4]在今日这样一个“通过持续的控制和即时的信息传播来运作”[5]的社会中,技术的不断更新迭代不仅服务于资本增殖与扩张的本质属性,而且将涵盖人的物质劳动、精神劳动、数字劳动在内的一切生产活动及其背后所需的时间过程,它们都被持续革新的技术及其效率逻辑所统摄,让今日的我们变为仅能重复踩踏同一个雅卡尔织布机的踏板,而并非在多个踏板上跳跃的织工[6],人不仅被塑造为工业机器的附庸品和时间的奴隶,同时,人的一切劳动实践都被用来喂养这一具有空前统治能力的“时间机器”。

在全球化的加速浪潮和技术不断更新迭代的崭新的时 代语境下,中国当代民间艺术持续探索着自工业化社会来临后人们艺术经验的新质与“生命感受”[9]的新变。近一个世纪以来,中国民间艺术应用新技术、新工艺,拓展艺术生产的“武器库”,已极大地提升了艺术生产的效率、丰富艺术表达形式并且拓宽民间艺术在当代的传播途径和影响力,在一定程度上为当代民间艺术的创作和发展带来新的机遇。

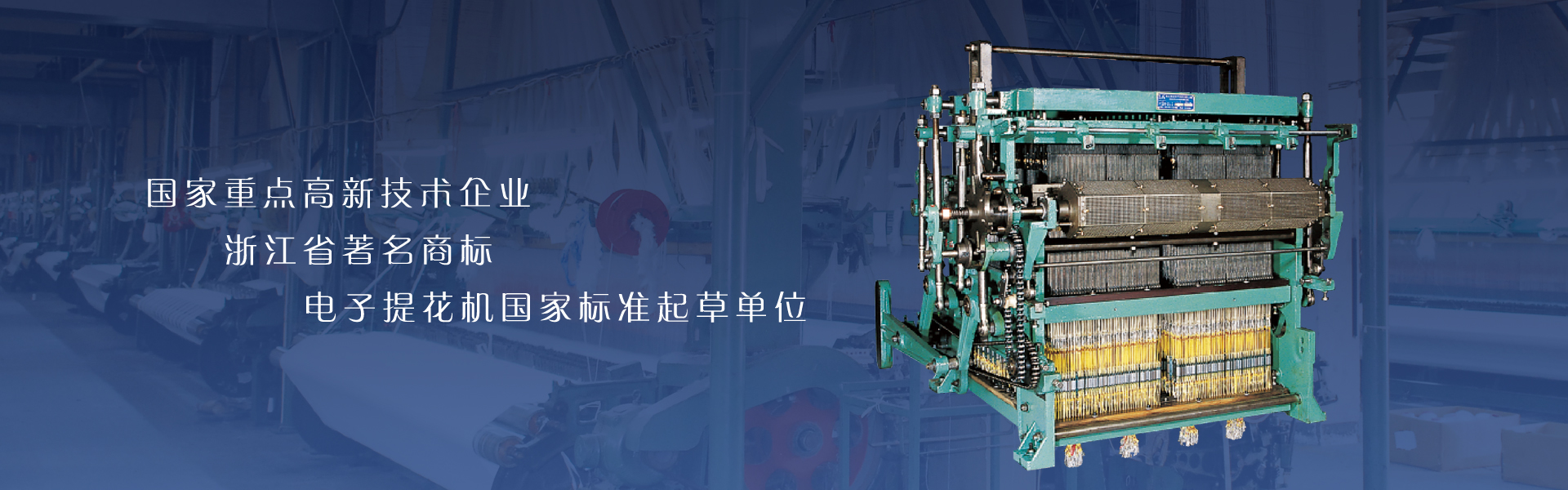

随着机械复制技术、数字信息技术、计算机网络技术以及时下的人工智能技术的普及与应用,民间艺术的生产力水平提升至新的高度,以半手工半机械化、工业机械化、数字信息化或是当前以智能化生产方式为代表的批量化、规模化、产业化等生产模式,正逐渐取代传统民间艺术个体化、家庭作坊式的生产模式,这对民间艺术带来了一定的冲击,这一冲击在当代尤为明显地体现为民间艺术生产节奏的失衡。

如若我们从生产节奏的角度来审视传统的民间艺术生产方式与现代机械化、数字化、数智化生产方式之间的差异,就可以十分清晰地感知到前者属于“慢工出细活”的生产节奏,而后者契合了当前快节奏的生活步调,也符合以追求更快速度、更高效率和收益为主导的技术时代的需要。我们可以从两方面理解中国民间艺术这一“慢工出细活”的生产节奏,一方面,无论是民间艺术生产所需要的自然材料,对工具掌握的熟练程度,技艺的费心学习和代代承袭,繁琐的制作工序需顺应自然节律。另一方面,在艺术创造和制作过程中、每一步骤、工序不仅考验着民间艺人眼(观察力)、手(技艺)、脑(意识)的相互协调、训练着他们审美能力和思维能力的集中合一程度,耗费着他们的耐心与精力,同时民间艺人也在时刻体察、感受着自己的身心变化,即使是重复性的劳作,他们的感觉体验也是不同的,民间艺人需要随时调整着自己的呼吸频率和手上节奏,将自己独特的生命感受注入到生产过程中去。

正如承载着浓厚传统文化和东方古韵的“漆器工艺”,历经千年的沉淀与发展,至今仍焕发出迷人的光彩。漆器的制造过程是一个极为耗时、繁琐且需要耐心等待的过程,从制胎、上漆、打磨到抛光,每一步都需要大量时间成本的投入,这在某种程度上预示着漆艺作品的完成不仅仅是技术上的成就,也是时间的累积与沉淀(图《传统漆艺工序板》展示了木胎上的大漆底胎与抛光工序的全过程)。《说文•桼部》曰:“桼,木汁,可以髹物。从象形。桼如水滴而下。”[10]勤劳智慧的华夏先民早就认识到漆作为大自然赐予人的宝物,是漆树汁液的天然树脂,可以髹饰器物,生漆髹于物体表面既可以使器物坚硬,又可绘制纹饰。从漆树上采摘的原生汁液,经够搅拌、过滤、晾晒等多道工序才可成为用于髹物的生漆。其中,漆农在割漆时不仅会遵循“叶茂割、叶黄停”[11]的原则,同时契合着自然时律进行“养生割漆”[12]活动。优质的生漆经过多道工序加工制成大漆,在髹漆的过程中,每一遍漆层的干燥和再次叠加都需要时间和耐心去等待,干燥后形成的漆膜才会细腻且坚韧,不仅能够抵御外界侵蚀,使其不易朽蚀,还能随着时间的推移逐渐显现温润、鲜亮的光泽,这为漆器艺术品赋予了时间的深度和历史的厚重感。正如楚地秦汉墓葬中出土的大量古代漆器珍品,如漆木虎座凤鸟悬鼓等,展现了当时楚人“无物不髹漆”的工艺传统对材料和技艺的极致探索,尽管已过二千多年,我们仍能从这些保存完好、功能多样、极富创造力的日常用具中,看到他们从日常饮食到丧葬习俗,从出行娱乐到祭祀活动,从生活起居到生死观念等荆楚文化精神与社会物质生活的面貌,从漆器上交织的龙凤纹、凤云纹、蟠虺纹、鹤纹中,窥见楚人在“万物有灵”观念下对宇宙自然充满浪漫、瑰丽的想象。显然,这些漆器珍品的制造过程本身就是对生产技艺之复杂性与艰难性的直接体现,这意味着漆器工艺“技艺慢工”的生产节奏不单是对艺术家身体夜以继日的操练,更是对他们的心力、耐力与精神力朝乾夕惕的磨练。

诚然,技术在中国民间艺术生产领域的普及和运用,已经让民间艺术品的生产变得准确、高效,减少生产过程中时间成本的投入。然而,中国当代民间艺术的生产过程由于受到工具理性的驱动,被硬性介入了更多现代工业生产的要求,致使艺术生产过程中的“技艺慢工”,在技术的效率本质及背后时间逻辑的挟持下受到强力挤压。若是民间艺术生产的过程性被压缩,意味着需要人的身心参与、眼手脑亲密配合的生命时间被挤压,当民间艺术家面临生产周期的紧张时,他们可能不得不将生产流程简化,意义被快速提炼,最终消解掉艺术作品的深度和人文意蕴,造成艺术品质的低微。

笔者在天津杨柳青镇对杨柳青木版年画的实地考察中,就对其制作的步骤的耗时、繁琐和技艺的“慢时间”有所体悟。笔者曾与一位十分年长的杨柳青年画手艺人交流,在交流中他谈及自己学习套色印刷工艺前三个月只能在一旁静静的观看师傅的做活,随后才能开始做一些裁纸、搅拌颜料、固定画版等整理工具、处理材料的工作,师傅对整一套印刷工艺的教与授往往需要三至五年甚至更长的时间;他在学徒时期的平日练习中,师傅也会对诸如调配墨色的纯度和浓淡、刷色时手力的轻重、掸刷时的方向、印刷顺序与倒置的选择等等各种印刷技法与技巧指点迷津。显然,杨柳青木版年画的印刷工艺繁复而富有挑战性,任何微小的失误都会对后续埋下隐患,这要求年画艺人在学技和创作的过程中总是反复推敲、静下心来耐心思索。正是在年画手艺人这种耗时、繁琐的手工印刷的“技艺慢工”中,凝聚了杨柳青木版年画的艺术内核和人文意蕴。然而,为适应现代市场需要,杨柳青木版年画的生产逐渐引入了现代印刷技术,印刷工厂机器大批量制作的年画则只有保留了传统木版年画“物”的形态,缺乏在表象之外木版年画的神韵,丢失掉了年画艺人那种讲究身心俱在、眼、脑、手高度协调的匠心时间的注入,仅可以作为普通的现代装饰品,难以承载年画的精神内涵和艺术价值。

在今日多元复杂的社会文化情境中,技术的快速迭代已经形成了严重的“技术代际”分化,即在坚持传统民间手工艺生产的“慢时间”节奏,与使用工业机器和智能技术提升时间效率之间形成“技术代际”分化,这种“技术代际”的分化体现为在艺术生产的过程中所需时间成本的差距,甚至在民间技艺的代际传习过程中,老一辈匠人和非遗传承人与新一代传承人、青年创作者、普通从业者之间投入的时间成本的差异,都是百倍甚至是千倍的。然而,在时间成本的差异背后,实质是两种价值观念的冲突和碰撞。这一冲突和碰撞体现为:一方面,民间艺术的生产的全部过程是一个凝聚时间的过程,其核心价值往往依赖于“慢工出细活”的时间沉淀与文化积累。“技艺慢工”往往意味着在艺术品的精雕细琢、技艺的耐心学习和世代传承中投入了更多的时间成本,同时在这一时间性的过程中,注入了自然的律动和生命的节奏。另一方面,工业化与市场竞争要求提升时间效率,强调生产速率的最大化,追求快速产出的时效性与经济收益的增值。

显然,效率作为技术的“普罗米修斯之火”,既是技术变革照亮文明前路的火炬,也可能成为灼伤人类自身的火焰。事实上,工业生产的机械动力和大数据智能算力的提升是悖逆于民间艺术的“慢时间”节奏的,那么,技术的革新与普及对中国当代民间艺术生产的冲击绝不仅仅是单方面的技术压迫与科技侵袭,而是隐藏在现代机器运转速率提升中对人的生命律动的拉平,在带来经济价值的增值的同时造成传统价值观的贬值。这在某种程度上预示着,在当今追求生产的高时效、快节奏与传统民间艺术“技艺慢工”节奏之间的矛盾,本质上是现代技术的迭代更新引发机器时间对自然时间的侵吞,带来人的生命节奏与现代机械节拍的撕扯。

鲁道夫·阿恩海姆指出:“当我们在海滩上散步时,看到贝壳或鹅卵石等规则的东西就想捡起来,但对海滩上的类似梳子或罐头盒一样的工业品毫无兴趣,因为工业品的简化性是通过低廉的代价而得到的,是由外部强加给物体的,而不是在与自然力的搏斗中生成的。”[13]也许,我们对当代大批量生产的工业制品总带有冷漠、低廉的刻板印象以及对它们随意把玩、任意丢弃的轻率态度,是因为我们在那些从工业机器化、数字化和智能流水线上生产出来的“技术包浆”的工业制品中,无法感受到其本身所凝聚的时间,也看不到工业品背后人的身影。无论这些工艺品的制作工艺多么精细,流程多么复杂,产品呈现的如何完美,它们给予我们的时间感都是短暂、急促的,“那种自发的、纯朴的、天真的精神情感不见了。……它内在的灵魂与生命却没有了”[14]。我们无法透过工业制品感受到其背后时间的累积与沉淀,亦无法从中看到生产的全部过程中任何人的心力、耐力和精神力的磨练。

与之相对,我们总是十分珍视、爱惜传统的民间艺术品,是因为我们完全可以从这些作品中看到人类在夜以继日的生产实践中的辛苦劳作,感受到劳动人民在日常生活中细碎与平淡的真情实感和心灵意愿,以及在他们个人生命历程中那些饱含着脉脉温情与艰难苦楚的人生“故事”。我们从那些坚持以手工套印和人工彩绘相结合为技法,制作出杨柳青木版年画作品中,感受到年画手艺人对技艺的苦心修炼,以及在艰难困苦的每一个时刻对自我心力、耐力的精神性磨练;或是在蓝印花布以天然靛蓝染料“七次起八次落”的反复提染、晾干的制作过程,且随着使用时间的推移产生褪色显斑,呈现出古朴的斑驳美与岁月的痕迹感中,看到他们从婴儿初生时的襁褓,婚礼上送子麒麟、和合二仙纹样的喜被,再到寿宴上福寿双全的包袱布,乃至于丧礼中晚辈腰上系的青蓝围裙这一人生仪轨的过程中对生命繁衍、福寿绵延的美好期盼。民间艺术凝聚时间的过程,是民间艺人生命力慢慢沁入的过程,他们在过程中,从不觉得时间冗长与单调,并将自己全部的精神力、情感和自我独特的生命感受完全投注于艺术生产活动,往往内心沉静,不愿意被打扰,甚至于忘却了时间的流逝。如此一来,民间艺人在恒久岁月生活实践里酿造出的艺术珍品,留下了他们与自然力搏斗的时间痕迹,我们完全能从作品中感受到其本身所凝聚的时间及其背后人的存在,看到他们在作品中烙下自我独特的生命痕迹,融入他们那不停跳动着的生命感受。其中,作品所包孕着的那些弥足珍贵的情感与记忆,手艺人粗犷或温和的性情,刚强或细腻的心绪,总是令我们热泪盈眶。

在今日追求快节奏、高速的“缩时”生活中,真正难的事情是让我们慢下来,“逆熵而行”,获得生命感受的慢体验,进入心灵的自由状态中,这对当代人而言是一件十分奢侈的事。然而,中国民间艺术独特的文化品格与艺术魅力,正是来自于在“技艺慢工”的生产的全部过程中,凝结出的一种舒缓、悠扬且细腻真切的生命感受,这是在那些在机械化和智能化的工业流水线上,受制于时间效率逻辑的工业制品中我们没办法感受到的。

[1] 《重读授时图系列》以两幅110cm*90cm的木版画作品构成,画面选取中国古代农耕社会和工业社会具有典型性的图像符号,呈现出一个在古代与现代、绵延与瞬间、农业与工业之间充满张力、多重并置、交错叠合的视觉时空。

[2] 马克思从人类社会历史的发展进程中探究社会时间的重要性,指出资本主义社会生产力的快速的提升呈现为时间进程的加速,同时把时间转变为金钱、生产及发展的加速运转过程,将时间资本视为社会的稀缺资源,成为人类生存所必需的特殊收益。通过提高技术构成带来的社会必要劳动时间的缩短,并没有将剩余的社会时间变成真正闲暇的自由时间,除了满足人类基本的物质需要外,还能满足人类更我高级的需要,从而按照“美的规律来建造”,却致使人类自然且自由的生命流动的意义被现代“时间价值”所替代。

[3] [瑞典]克里斯蒂安·福克斯,[加]文森特·莫斯可.马克思归来[M].“传播驿站”工作坊,译.上海:华东师范大学出版社,2017:323.

[4] 吴国盛.技术哲学演讲录[M].北京:中国人民大学出版社,2009:23.

[5] [法]吉尔·德勒兹.在哲学与艺术之间[M].刘汉全,译.上海:上海出版社,2020:237.

[6] 雅卡尔织布机是约瑟夫·马里·雅卡尔(Joseph Marie Jacquar)于1804年发明的一种安装在织机上的装置,它简化了纺织品的生成过程。雅卡尔织布机将编织变得与计算相关,故而有学者将雅卡尔织布机视为可编程计算机的前身。在使用雅卡尔织布机之前,制作者第一步是要设计出需要编织的图案,随后根据设计在打孔卡上打孔,雅卡尔织布机即是根据打孔卡的孔洞来控制经纬线,通过对打孔卡的更换,来实现对不同花样图案的纺织品的编织。T’ai Smith. Bauhaus Weaving Theory: From Feminine Craft to Mode of Design . University of Minnesota Press ,2014:140.

[8] 图片来自:[美]亚历山大·R.加洛韦.不可计算:漫长数字时代的游戏与政治[M].李逸帆,译.南京:南京大学出版社,2025:87.

[9] 本文的“生命感受”“生命感受的表达”这两个概念及内涵均来自郑元者先生的“生命感受理论”,关于“生命感受理论”可详见:郑元者著,《图腾美学与现代人类》(学林出版社1992年版)、郑元者,《图腾艺术与生命感受的表达》(《民间文艺季刊》1989年第1期),等等。

[10] [东汉]许慎撰.说文解字(注音版).湖南:岳麓书院出版社,2005年,第六卷,下篇,桼部,第一二八页。

[11] 生漆的割取主要在每年六月至九月的夏季,是因为在高温潮湿的环境下,漆树的树液流动的更加旺盛,利于提高漆液的产量和质量。夏季是漆树生长旺盛的时期,此时割漆对漆树伤害小且能够得到较多且质量较好的生漆,漆树要达到一定的树龄才能开始割漆,通常要七年以上,如果漆树龄过小,则会影响漆树的生长甚至导致死亡。

[12] 在割漆过程中,漆液从漆树中流出的速度很慢,常常要几个小时甚至更长时间才能收集到一定量的漆液,这个自然流动的过程需要耐心等待,不能急于求成。为保证漆液的可持续生产,割漆时不能割的太深或太频繁,以免损伤漆树,割漆之后等待漆树伤口愈合,予以漆树充分的恢复时间,以便来年继续割漆。因而,“养生割漆”的活动是一个与自然时间节律紧密相联的过程,无论是漆树生长的周期时间、割漆的季节选择、漆液流动的时间、漆树养护的时间、还是漆液运用的恰当时机等等,皆须“顺天时”,都需要符合自然时律。

[13] [美]鲁道夫·阿恩海姆.艺术与视知觉[M].滕守尧,朱疆源,译.北京:社会科学出版社,1984:79.

[14] 冯骥才.民间艺术的当代变异[C].中国非物质文化遗产民间剪纸国际学术研讨会.中央美术学院;联合国教科文组织驻北京代表处,2004.

作者:田欣瑶,复旦大学中国语言文学系2022级艺术人类学与民间文学专业(研究方向:艺术人类学理论与实践)在读博士生,导师:郑元者教授。